コラム

MRI検査の感触

五十肩?(四十肩などもありますね)などと呼ばれる痛みを感じたため、整形外科医に診察を依頼したところ、MRI検査を受ける指示がだされました。機器としては知っているものの、実際に自身が受けるのは初めてのことでした。

ホームページの説明にあるように、検査に時間がかかることと、音が大きいということぐらいが頭にある知識でした。

まずは受付に声をかけて心の準備をします。

担当の技師より、着替えの促しを受けました。加えて、ペースメーカーが入っていないか、ピアスなど金属物を

身に着けていないかの確認を受けます。着替え終わると、念のために金属探知機でのチェックを受けてから

検査室へ入室します。

着替えは診察依と呼ばれる軽装になります。下着は着けていて大丈夫とのことで少し安心しました。

MRI装置に横になる際に、医師から指示を受けた部位をうまく撮影できるように位置を整えてもらいます。

腕から肩にかけての検査だったため、その位置を安定させてもらいます。

検査の台の大きさは決まっているので、人の体のサイズによって位置を考えなくてはならないようで、そこが

技師の腕の見せ所といったところでしょうか。

検査中に音楽を聴くことができるので、ヘッドフォンを着けてもらいます。音楽が不要であっても、機械の

音がかなり大きいので耳栓代わりに装着することでも意味があると思います。

何かあったときに呼ぶことができるボタンも預かります。

検査がスタートすると、ドーナツ型の輪の中へ診察台が移動します。

この輪がかなり狭く、閉鎖空間という感じが大きいです。閉所が苦手な方は目をつぶった方が安心でしょう。

大きな音というのは、装置が動く際に工場の機械が動いているような音がします。目に見えるわけではないので

急に大きな音がしたり、不規則な音がすることで不快感となるでしょう。予測がつかないことから不安感がでてしまいますね。

しかしながら、慣れてしまえばどうということはなく、20分程度なので寝てしまえば終わるのを待つだけ

という気楽なものになります。

できるだけ動かないでください、と言われているので、クシャミやかゆいところがでてきたときにどこまでが許されるのかがわからなかったので、必死に我慢した気がします。

咳がでやすかったり、鼻水症状があったりする場合は事前に聞いておくと安心できますね。

あと、おトイレは事前に行っておく方がいいでしょう。

検査が終わると、着替えて終了です。

検査を受けてみるまでは謎の部分がいくつかありましたが、受け終わってみると難しいことは何もありませんでした。できるだけ動かないでほしいというところがありますので、自身が動かざるを得ないことがあれば事前に

技師と相談しておくと安心化と思います。

打ち水大作戦!に参加してきました

新型コロナウイルスへの抗体 その3

新型コロナウイルスワクチン接種の4回目が条件付きながら実施されています。

自治体により接種券の配布方法、タイミングが異なっているようですのでわかりづらいと

思われます。

「医療・介護従事者向けには実施する」という発信はあるものの一律の話にはもう少し時間が

かかりそうです。

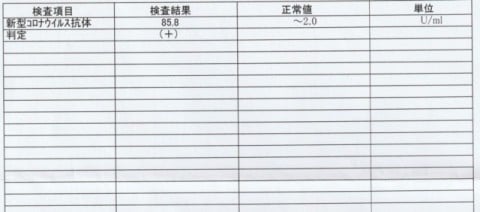

結果は85.8 U/ml ということで、抗体量としては十分な数値が出ました。

現段階ではまだ3回目接種の効果はありそうです。

しかし、120オーバーから比べると確実に数値が落ちているのがわかります。

やはり時間と共に落ちていってしまうのは避けられないようです。

抗体が残っているうちに4回目を接種することで更なる抵抗力をアップに期待です。

※抗体検査については令和5年9月30日で終了致しました。

熱中症

6月に入ってクーラーによる冷却が必要になってきました。

昭和の時代では7月に入ってようやくクーラーのお世話になるイメージでしたが、

1ヵ月早くなってる状態ですね。温暖化の影響でしょうか。

救急搬送の症状で「脱水」という単語が目立つようになってきました。

いわゆる「熱中症」の原因のひとつです。

炎天下での作業・運動中に発汗による冷却が追い付かずに熱中症になってしまうのが

一般的なイメージですが、近年では自宅内でも熱中症になってしまうこともあります。

日中にすでに熱中症になっていたのにそのときには症状が出ず、自宅に帰り着いてから

症状が出ることや、自宅の温度・湿度が高いなどの要因で室内で熱中症になることもあります。

熱中症には立ちくらみ、筋肉痛、頭痛、吐き気、倦怠感といった様々な症状があります。

ひどい場合には意識障害や痙攣といった状態になります。これらは水分だけでなく、塩分

なども同時に不足したり、バランスが崩れることによって引き起こされます。

気温が高くなるといつのまにか体内の水分などが減少していきます。年齢を重ねると水分

補給もおざなりになりやすいようです。結果として発症率が上がったり、重症化しやすく

なってしまいます。面倒でもこまめな水分補給は重要です。

ただし、カフェインを多く含む飲み物などの利尿作用があるものは、かえって水分を排出

してしまいますので、飲み物の成分についても気を付けたいところです。

意識障害や痙攣が既に出ている場合は無理に水分補給をさせたり涼しい状況で様子を

見るよりは医療機関で受診する方がよいでしょう。我慢したり、受診をしぶった結果

死亡してしまう例もあります。そうなる前に普段から予防を意識していきましょう。

新型コロナウイルスへの抗体 その2

新型コロナウイルスワクチン接種の3回目が進んでおります。

医療従事者については優先的に接種を受け、現在では一般向けの接種に推移している状況です。

沢井病院では自治体による調整後の接種を行っており、火曜日と金曜日が接種日となっております。

直接の受付は行っておりませんのであしからずご了承願います。

ところで、前回に「抗体検査が実施できます」という内容を具体的な数値を出して掲載致しました。

そこから日数が経過して、3回目接種を実施し、再び抗体検査を受けてみました。

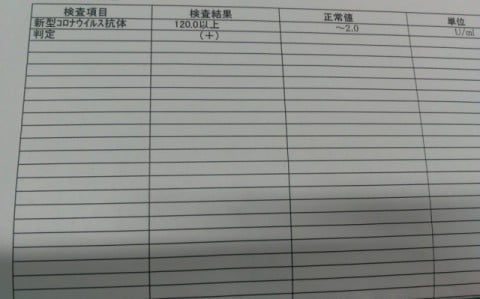

新型コロナウイルス抗体 120.0以上(+)!!

120以上、というのは計測値を超えて抗体ができているという意味だそうです。2以上ならば抗体として

有効というものに対して、60倍以上の結果だということですね!3回目接種の効果が十分にあった、と

言えそうです。

残念ながら数値が高いからといって罹患しないわけ

ではありませんので油断は禁物です。

抗体は時間と共に減少していきますので、その期間が

少し長いという解釈がよさそうですね。

沢井病院の職員の多くはファイザー製を3回接種したことになりますが、モデルナ製との比較がちまたでは噂になっております。

筆者自身は1,2回目の副反応はあまりなかったのですが、3回目は数日間の発熱、倦怠感が出ました。他の職員では2回目はひどかったけど3回目は大したことがなかった、という話も聞きます。モデルナ製を2回接種後、3回目がファイザー製という方々からの話においても状態は様々でした。

結局のところ、製造会社の違いよりは個人差というところに落ち着きそうですので、接種できるときに

接種しておくのが得策ということが言えそうです。

4回目接種の話も出てきています。次回があるとしたら再び抗体検査をしてみようと思います。

新型コロナウイルスへの抗体

新型コロナウイルスワクチンの接種がかなり浸透してきたようで、医療従事者にあっては3回目という

予定も聞き及んでいます。なぜ3回目が必要なのでしょう?

予防接種は一度接種しておけば十分なものから、複数回接種する必要のあるものなど様々です。

新型コロナワクチンを接種された方は2回接種していると思いますが、これは1回では十分な抗体が

得られないという検証結果に基づいて実施されています。

ところが、「私は2回接種が終わってるから大丈夫!安心!」 とはならないのです。元々2回接種

したからといって罹患しないわけではありませんが、更に残念なことに接種後に時間が経過すると抵抗力が

落ちていってしまうようです。

沢井病院ではこの抗体検査も検査室で実施できます。(自費になるので保険適用はできません。)血液を採取

してそれを分析器にかけて数値化します。採血後約30分ほどで結果がでるようです。もし、健康診断などで

採血をする場合は抗体検査も依頼しておくと余分な採血は受けずに済みますね。気になる方は一度検査室へ

お聞きになられるといいかもしれません。

ちなみに、当院でコロナクラスターが発生している際に看護師が測ったところ、0だったそうです。

(つまりかかってなかったことになりますね)

もし3回目を接種する機会があるようでしたら、今のうちに抗体量を調べておいて、3回目接種後にも

調べれば、自分がどの程度抗体がアップしたか数値でみることができますね!

くれぐれもご注意頂きたいのは、抗体数値が2以上であっても新型コロナにかからないというわけでは

ありませんし、ワクチン接種をしているからといっても安心というわけではありませんので、引続きの

感染対策は行っていきましょう。

玄関口での問いかけ(vs 新型コロナ)

新型コロナ対策は引続き行っております。玄関口での検温と手指消毒は自動化していますが、更に注意喚起するために職員による案内や問いかけをさせて頂いております。

自動測定器

マスクの装着、手指消毒励行といった感染対策のお願いや、入口での検温といったことを看護師が行っていましたが、10月頃より自動チェックシステムが配置されております。

ステップマークのあるところに立って画面の方を向いて頂くと、体温測定、マスク装着のお願い、手指消毒の促しを自動的に行ってくれます。

体温が異常値でなければ「正常です!」と言ってくれます。

多くの方は体調が良くないので病院に来るわけで、「正常です」にはちょっと違和感がありますが、「体温については正常」とご理解頂ければと思います。

もし発熱を検知された場合は外側にあるインターホン(→感染対策ABC)にて看護師をお呼び願います。

救急の話Ⅲ(電話をかける準備)

ご自身や家族の体調に急変が起こった際には119番に電話をして救急車を要請する場合があるかと思います。

あらかじめ伝える情報が整理されているとスムーズな救急搬送になると推測されます。

本人が激痛などに耐えながら電話をしている場合は冷静な連絡が困難かもしれません。しかし伝達がうまくいかないと救急隊の到着が遅れたり、搬送先がなかなか決まらないといった状況になりかねません。あらかじめ必要そうな情報をまとめておくといいでしょう。

電話担当としての経験と医師から聴取した内容を参考に掲載してみます。

① 絶対に必要な情報

救急車を呼びたい住所(居宅でないときは大まかな場所と目印になるもの)

主訴(痛い、痛がっている部位、症状など)

② ほぼ必要となる情報

性別、年齢(不詳な場合は大まかで良い。小児であれば小児と伝えれば伝わります)

受傷者、疾患者の名前

電話をかけている人の名前と関係性

家族の同行があるか、連絡がとれるか

③ あった方が良い情報

普段から同様の症状があるか

普段からかかっている診療所、病院があるか(既往歴も含めて)

投薬中であるか(投薬中なら薬名もわかると良い)、アルコール摂取後でないか

現在の体温、血圧、SpO2(酸素飽和度) 機器が必要なの所持していれば

④ 参考になる情報・状態

心拍数、呼吸状態、顔色、発汗・痙攣・麻痺がないか、ろれつ、認知症など

①、②については救急隊が到着するための情報、③、④については搬送先を決定したり到着時に即時に必要となる機器の準備に影響すると思われます。

少なくとも①、②とかかりつけ医師はメモなどでおいておくと本人が連絡困難な場合でも

代わりに電話してもらう際に役立つかと思います。

ちなみに、心肺停止状態のことをCPAという略語で表現することもあります。

救急隊から病院への連絡で、「CPAです!」という単語で受けたことがあり、その場合は既往症など細かいことは後回しにして、医師にもその単語だけで伝えたことがあります。

心肺停止は一刻を争う処置となる為、その人の背景などよりまずは心肺蘇生が最優先になるのでそのあたりは電話を受ける側の対応力も問われるところです。

居宅や路上で心肺停止の連絡をする場合は真っ先にそのことと現在地を伝えることが重要です。つまり①を伝えることを念頭におきましょう。電話でのやりとりをしている間にも救急隊は出動の準備をし始めます。追加で必要な情報は後から無線でやりとりをしたりしますので心肺停止については細かい情報より伝達速度が重要かと思います。

救急車の到着を待つ人からすると「早く来て!」という思いは強いでしょう。

医療従事者として救急車のサイレンが聞こえるととても気になるところです。

自動車を運転しているときに聞こえて、うまく道を譲ることができるととても安心します。

救急車も赤信号へ突入しなければならないこともあり、場合によっては命がけの走行に

なることもあるかと思います。我々もその救急活動に協力できればと思います。

救急の話Ⅱ(病院と診療所について)

体調が悪くなった時に「医者行ってくる」という言い方を聞くことがあります。

どこへ受診に行くでしょう?「近所のお医者さん」だとすると「診療所」(医院やクリニック)での受診と推測されますが、ひょっとしたら「病院」で受診してるかもわかりません。

夫「最近、胃が痛いことが増えてきたな、調子悪いなぁ」

妻「精密検査してもらえる病院でも行って来たら?」

夫「今度の平日の休みの日に行ってみるよ」

数日後

夫「2件隣の○○先生のとこ行ったら、とりあえず胃薬処方してくれたけど、詳しい検査が

できないからって、××病院への紹介状書いてくれたよ」

妻「だから最初から病院行ったら?って言ったでしょ?」

この会話から、夫は「医者がいる=病院」という名称で考えています。妻は近所の「診療所」では検査が難しいと判断して「病院」を勧めるという使い分けをしています。

実は「診療所」と「病院」には明確な線引き、決まりがあるのです。

(違いについてはここでは説明を省かせて頂きます。)

病院勤務を始めて間もない頃に、夜間救急受付の電話番をしていたときに当直医師とこんなやりとりをしたことがあります。

受付「○○先生、電話で患者さんからの診察依頼が入っています。

病院でお薬をもらっていてるのですが、今日はお薬を飲んでも痛みが治まらず、熱も

出てきているようなので今から診てもらえますか、とおっしゃっておられます」

医師「間違いなく「病院」って言ってる?「病院」だったらそこに必ず医師が居て、カルテ

もあるだろうからまずはそっちに聞いてもらう方がいいよ。もし「医院」だったらこ

の時間はもうやってないだろうから病院で診ないといけないけどね。けど、その人が

近くの人ならいいけど、遠くの人だったら入院になったときや次回来てもらったりす

るのが大変になるからそのあたりもよく聞いておいてね」

その後の電話のやりとりで、お薬は「医院」さんからの処方だったことがわかり、当直医師が診察してくれました。入院という結果になり「来てもらっていて正解だった」とのことでした。無理に我慢していたりしたら生命に危険が及んでいたかも知れません。

当時はなにげなく「医院」「病院」を聞いていましたが、医師にとってはとても重要な情報となるようで、以来注意深く聞くようになりました。

ところで、救急搬送とどういう係わりがあるのでしょうか。救急隊の救急搬送は基本的に「病院」へ搬送します。「救急指定病院」(救急告示病院)の中から距離、症状などを勘案して搬送先を救急隊が探します。

ですので、「普段は○○医院さんで診てもらっているのでそちらへお願いします」と伝えてもそちらへの搬送はしてもらえません。普段から病院で受診している場合は、必ずそこへ搬送してもらえるとは限りませんが参考にはしてもらえると思いますので、その情報は是非お伝えください(ちなみに沢井病院は救急指定病院です)。上記の医師とのやりとりのように病院にかかっている場合はその病院に行くのが適切との考え方もあります。多少距離が離れていてもより早く適切な処置が受けられると判断されれば、普段受診している病院を優先してくれる場合もあります。

救急車はいつ必要になるかわかりませんので、普段かかっている「診療所」「病院」については家族内で共有しておくと、いざというときに役立つかと思います。

救急の話Ⅰ(搬送について)

「先生!急患が来たので診察お願いします!」

と看護師が慌てたように医師のいる部屋へ入ってくるシーンをドラマではよく見かけます。

実際に病院業務に携わっていると「ないない」と心の中で思ってしまいます。

上記の例は救急車による搬送が想定されていますので、事前に連絡があったものとして

その人が到着したということであれば納得できます。

看護師の言葉の後に「どんな急患?」といった内容のことを医師が聞き返していると

「ないない」が確定的になってしまいます。なぜなら、事前に連絡がなかったか、連絡はあったものの、医師にはまったく告げずに受入れていることになるからです。

病院なんだから受け入れるのが当たり前じゃないの?とも思えてしまいますが現実ではそうはいかないものなのです。

事前連絡には次のような電話でのやりとりがあります。(夜間1人当直の場合を想定)

救急隊「○○消防(救急車は消防署の管轄)の△△です。患者の受入れお願いします」

係員 「どうされた方ですか」

救急隊「○歳女性、20分ほど前から胸の痛みを訴えておられて、しばらく様子をみても回復しない為、救急要請をされました。救急隊到着時の体温は36.7℃、血圧は上がxxx、下がyyy、SpO2はXX%で2リッター投与でYY%まで回復しています。現在も痛みは継続しており、歩行不可です。既往歴はなく家族の同行ありです。」

係員 「担当医に確認しますのでお待ちください」

係員 「○×先生、○○救急からの搬送依頼です。かくかくしかじか。」

医師 「心カテとか必要になるかもしれないし、僕は消化器系の医師なので

診れないから心臓系診れるところへ行ってもらって」

係員 「了解しました」

係員 「お待たせしました。担当医に確認したところ、かくかくしかじかです。

申し訳ないのですがお受けできないようです。」

救急隊「了解しました。またお願いします」

この場合、救急隊は別の病院を探すことになります。

もし連絡なしに搬送をした場合、適切な処置ができずに結局転送になって時間ロスに繋がってしまう場合があります。事前の連絡はとても大切な行為なのです。

但し、事前連絡の情報で病院が受け入れた場合でも、実際に診察、検査をしてみて原因がつかめたにもかかわらず、その病院では設備の関係で処置ができない為、転送することがあります。これは仕方のないところです。

現在の日本の医療制度、医療環境ではなかなかドラマのようにはいきません。又、ドラマの中では搬送先が決まらないシーンというのはあまり表現されません。実際にご自身又は家族が救急車を必要としたときに、こういった現実があることを予めご理解頂けますと冷静な判断、対応をして頂けるのではないかと思います。

沢井病院は病院ではあるものの、中小規模の病院に分類されます。いわゆる大病院に比べて医師数、設備規模もそれなりですので、残念ながらあらゆる事態に対応できるというわけではありません。

「だったら、救急隊は最初からあらゆることに対応できる病院に運んだらいい」と思われるところでしょうが、そうすると大病院の負担が大きすぎて医療崩壊へと繋がります。

医療側にもそれぞれの役割がありますので救急隊と連携しながら役割に応じた救急対応を行うことで社会貢献致して参りますのでご理解頂けましたら幸いです。

救急には他にも知られざる裏側がありますので、シリーズで掲載予定です。

企業・個人健診について

例年ですと4月から6月にかけては企業の健康診断が活発に行われる時期では

ないでしょうか。本年は新型コロナの影響で実施を先送りにしたり、実施を中止

したりと苦慮することが多かったことでしょう。

当院の職員も毎年この時期に行っていますが、気を使って検査をしていました。

幸い昨年より健診担当部署が本格稼働し、新型コロナの感染対策も充実させて

実施してもらえたので安心して検査を受けることが出来ました。

健診担当部署では、感染対策は勿論のこと、待ち時間の短縮などのスムーズ化に

取組んでいるようです。利用者の方にもよりますが、一般健診ですと1~2時間

程度、人間ドックでも半日程度で終了できると聞いております。

ご興味がある方は直通電話も引いておりますので、お気軽にお電話頂けたらと

存じます。

健康診断・人間ドックに関するご連絡は、直通番号にてお問い合わせください。

(平日9時~17時、土曜日9時~13時の対応となります)

毎年変わらぬ桜並木

奈良マラソン2019への参加

2019年の奈良マラソンが12月7日、8日に実施されました。マラソンのランナーとして沢井病院からも数名が参加しておりました。(マラソンについてはホームページがあるようなのでそちらを参照下さい)

沢井病院はスタート地点のならでんフィールド(鴻ノ池陸上競技場)から一番近い病院となりますので、縁の深い病院といえるでしょう。

当院の岡田医師(日本スポーツ協会公認スポーツドクター)も救護班として参加しておりました。通常は主役であるランナーにスポットが当たりますが、ランナーが安心・安全に参加できるように準備するサポート側としてのお話をお聞きすることができました。

「奈良マラソン2019に救護班の一員として参加させて頂きました。2010年を第1回大会として始まり、今回で第10回記念大会となりました。この間、計7回救護班で活動させて頂きました。

大会は、本当に大勢のスタッフの方々や関係者の方々、ボランティアの方々などで支えられていて、皆さんの熱意に敬意を表します。

大勢で行動するのはある意味、災害時の訓練になっており、多くのノウハウを蓄積しています。当時、奈良県体育協会のトップの先生からの御紹介で参加させて頂けることになりました。貴重な機会を与えて頂いた先生には大変感謝しております。

私が参加した事前の打ち合わせは2回、反省会は1回です。トップの先生方はそれ以外にAED隊やボランティアの方や看護学生さんへの事前講習会・訓練、自治体・警察・消防・自衛隊・企業との会議などがあり、大変な努力と苦労があったと思われます。

救護所は14カ所あり、1救護所あたり約十数名で構成されています。25チームのAED隊と沿道のボランティア、ランニングドクター、その他様々な職種の方の協力で成り立っています。

私の担当場所は今回はいつもと違い、天理の白川中央通路南門という場所でした。大会当日は昼からの気温上昇と異例の高湿度のため、発汗による脱水、低Na、発汗による低体温症、こむら返り、筋肉痛、転倒による負傷といった症状の方が発生しておりました。自動車による救護活動では救急車3台、民間救急車4台、ドクターカー1台出動という結果になりました。各救護所では傷病者が多数倒れ込んでおられ、対応は大変なものでしたが、スタッフの方々の協力で何とか任務を遂行できました。

奈良マラソンは準備と反省が毎回Up-dateされており、どんどん進化してきています。これからの奈良マラソン大会がさらに良い大会になることを願っております。」(岡田)

お聞きしたところによると、準備スタッフは朝4時頃に家を出たりしていたそうです。ランナー以上にタフな1日だったことでしょう。同じ救護所で活動した縁はとても思い出深いところがあると思います。

岡田医師は当院では内科医として勤務頂いておりますので、縁のあった方にお声がけ頂ければ強い「絆」となり、来年の奈良マラソンへの思いがより強くなって頂けることでしょう。

認知症見守り声掛け模擬訓練

11月初旬前後に、各包括支援センターが実施する「認知症見守り声掛け模擬訓練」が行われました。

沢井病院のある「若草」地区では若草地域包括支援センターの主催で行われました。

訓練の目的は、認知症の方が一人で行動をしている時にどういう声の掛け方をすることで、安心・安全に目的地又は自宅へたどりつけるようになるかということを体験してもらうことです。

ひいては認知症の方にも安心して暮らして頂けるように地域全体でサポートしていくことに繋げることになります。

沢井病院からも参加致しましたのでご報告致します。

感染対策 ABC

インフルエンザが流行し始める季節となってまいりました。

最近では南半球の外国人の方が日本を訪れる機会も増えてきており、冬場だけの感染症とは言えなくなってきてます。(南半球では日本が夏の時期は冬なので、罹患している旅行者が日本で発症し、周囲に感染する可能性があります)

この時期はノロウイルスによる下痢症状、嘔吐症状も増え始めます。

病院に来ることで、患者さん同士が移し合ってしまうことも考えられます。サージカルマスクの使用、手指消毒の励行によって個人での感染予防も必要になってきます。

沢井病院では外来における感染予防を別室を設けることで実施しております。

上記の部屋を活用することで、少しでも感染率を下げられるように鋭意努めてまいりますので皆様のご理解ご協力を宜しくお願い申し上げます。

幟(のぼり)のあるケアプランセンター

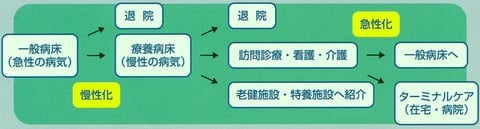

高齢者が怪我をしてしまったり、何らかの疾患で入院したときに

「治療が終わった後はどうしたらいいだろう」といった心配があるのではないでしょうか。

退院後に家で常に介助が必要になったらどうしよう?外出しなくなって認知症の心配が増えたらどうしよう?といったこともあるでしょう。

事前に、受けられる支援や選択肢が示されていたらそういった心配も少しは軽減されるのではないかと思います。

沢井病院には院内には相談員が常駐していますし、病院の目の前には介護支援専門員(ケアマネージャー)が在籍している「沢井病院ケアプランセンター」もございますのでご活用頂けたらと思います。

(沢井病院ケアプランセンターについては→コチラ)

デイサービス内の改修

沢井病院では通所介護(デイサービス)もご案内しております。

病院の敷地から少し離れたところにありますが、閑静な場所でサービスを提供しております。

中でも人気なのはPTによる個別リハビリ、入浴サービス、日々のレクリエーションです。

利用者の方々に快適に過ごしていただけるように内装を一部改めてみました。

その他にも、暑さ対策にエアコンの増設を致しました。

近年、夏はエアコン下でも熱中症を起こすほどひどいことになってきております。施設内ではそういったことが無いように努めております。

万が一がないように看護師が目を光らせておりますので、自宅だけでは体調管理が難しく、介護が必要とされる方がおられましたら一度ご相談くださいませ。

入院中の食事

できるだけ入院はしたくないものですが、やむなく入院せざるを得ない状態になることがあります。

入院は治療が主たる目的ですので、「楽しみ」というものは疎遠なものなのですが、1日に3度ある「食事」については興味があるところかと思います。

「入院中はモリモリ食べて精をつけて早期退院!」といきたいところでしょうが、残念ながらなかなかそうはなりません。

病院である以上食事も「治療」の一環なので、栄養士による栄養管理をされた食事をして頂くことになります。

入院中の食事にはいくつかの方法があります。

口から食事を摂れる人(経口摂取といいます)は「経口食」になります。

口から食事を摂れず、注入で栄養摂取(経管摂取といいます)をせざるを得ない人は「注入食」になります。

体調などを考慮した結果、いずれも摂取させられない場合は「絶食」となります。

「経口食」にもいくつかの種類があります。

整形外科での入院など、内臓疾患とは直接関係ない人などには「普通食」となります。

内臓に疾患などがあり、医師による「治療食」の指示がある人には

「膵臓(すいぞう)食」「肝臓食」「腎臓食」「心臓食」「潰瘍(かいよう)食」「糖尿食」

といったものが用意されます。

治療用の食事ではありますが、お薬ではないので毎日同じメニューというわけではありません。

「食事を摂る」ことも重要なことで、「飽きてしまってもう食べたくない・・・」では困ります。

そういったことがないように献立を考えております。

しかしながら、それぞれの方のお口に合ったものを作るというのは大変難しいものです。

特に濃いめの味付けが好みの方にはなかなか合わせにくいものです。

「塩分」は体には欠かせないものですが、取り過ぎは禁物です。濃い口にはこれが多い傾向に

ありますので難しいところです。

それでも入院中の方の健康改善をしながらおいしいものを食べて頂くということに力を注いでおりますので

万が一入院することになってもご安心下さい。

又、入院に限らず、家庭での食事にも気を付けたい方、現在の体調からどういった食事に気を付ける

必要があるのかといったことに興味がある方は、外来受診の際に医師に相談頂くこともできます。

医師の指示により、栄養士からの栄養指導を受けることも出来ますので一度ご検討下さい。

膝関節に「PRP療法」

PRP療法始めました

「自由診療」という単語をどこかでは聞いたことがあるのではないでしょうか。

有名なところでは、歯医者さんで「保険の範囲でされますか?」という質問を受ける場合ではないでしょうか。

健康保険(主に国民健康保険や社会保険)の範囲での診療・治療は「保険診療」、それ以外の場合が「自由診療」となります。(多少の語弊はあるかもしれません、ご容赦ください)

交通事故、労働災害(労災)、健康診断、予防接種なども「自由診療」の範疇です。交通事故には自動車保険、労働災害には労災保険という保険を使うことが可能ですが、健康保険の適用外は「自由診療」ということになります。

さて、沢井病院においてこの自由診療にあたる「PRP療法」を植田康夫医師主導の下で開始しております。

膝関節に適用するのは奈良県下で初の導入であるとも聞いております。

既に術後の結果が出てきており、効果的に治療が行われているとのことです。

(具体的な内容については「脊椎・関節外科」のページにて後日掲載していく予定です)

「自由診療」は全額自己負担となるため、高額となりがちですが、痛みが大きく軽減したり、早期回復が

実現できたりする場合もありますので選択肢の一つとして医師に相談してみるのもいいかもしれません。

以前に掲載したコラム一覧

タイトルをクリックするとそのページへ飛びます

船橋通に春が来ます!

第12回院内研究発表会

平成30年度の第12回院内研究発表会が開催されました。

今回のテーマは ①症例 ②業務改善 ③業務報告 でした。

前年度より1題増え、12題目の発表となりました。

しかも今回はゲストとして他の病院の薬剤科の方も参加頂けました。

こういった発表を通じて他の病院などと交流できることは

お互いにとってプラスになるかと思います。

発表題目は以下の通りでした。

発表風景

第Ⅰ群

1.当院における栄養食事指導の現状紹介

~「指導型栄養教育」から「支援型食事相談」へ~

2.職員のインフルエンザ感染予防を最小限に

~インフルエンザワクチン予防接種の管理を通して~

3.業務報告:沢井度チェックリスト

4.業務報告及び業務改善

5.受け入れられない突然の不幸

6.共通の意識をもって業務に取り組む

DESIGN-Rの学習を通して

発表風景

第Ⅱ群

7.適正な外用剤使用のポイント

8.PRP療法とその後の治療法について

9.弾性ストッキングによる

MDRPU発生予防についての取り組み

10.新化~診療点数からみた18ヶ月の進化と今後の状況~

11.新臨床検査科に伴う業務改善について

12.外来での「術前お薬チェック」による

シームレスな薬の管理

質疑応答も含め互いの部署への理解が一層深まりました。

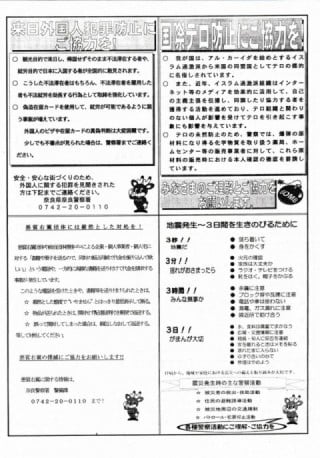

交番警察官による防犯講話

今回は地震について

近鉄奈良駅前交番の警察官の方による防犯講話が再開されました。

特定曜日の10時半~12時頃の間で、事件などが発生していない場合に来られます。

受付・会計前の待合にて実施されますので、タイミングが合えば耳を傾けて頂けたらと存じます。

時期的に阪神・淡路大震災の発生日と近いことから地震についてのお話をされました。

「防犯」とは直接関係ありませんが、警察官の活動の一環として災害発生時への備えと安全確保を

予め喚起しています。

いわゆる予防接種のようなもので、病院とマッチしていますね!

(毎回テーマが変わります。詐欺にあわない為の注意喚起などもお話をされます)

松葉杖を使ってみると・・・

松葉杖使用中 軽量のアルミ製

松葉杖は下半身の疾患や怪我などで、足のみでの歩行が困難な際の補助具の一つです。

材質や形状も種々のものが開発されています。

整形外科にかかる患者さんに利用頂くことが多いかと推測されます。

当院では整形外科の拡充が進んでおり、リハビリテーションも従来以上の提供ができるように工夫しているところであります。

外来、病棟においても歩行訓練を行っているシーンが増えて来ております。

さて、当コラム筆者も先日転倒による脚部骨折をして、5週間ほどギブス固定と松葉杖のお世話になっておりました。ギブス固定後にリハビリ室へ車イスで搬送されて、そこで松葉杖の使い方を教えて頂きました。

まず驚いた(大いなる誤解をしていた)ことが、松葉杖は脇に力をかけて使う物だと思っていましたが、脇に体重を持たせると血流が止まることで腕にダメージを与えてしまうので危険ということです。

よって、腕の筋力のみで支えることになります。脇につけるのは左右へのブレを安定させる程度だということです。

実際に歩行してみると掌にかかる圧力が高く、長時間使用するとそちらに痛みが出てきます。使い方を誤ると別の部分への2次災害的なものが発生しますので、技師の指示にはよく従って使用する必要があります。

段差(階段)の昇降手順も教えて頂きました。エレベータが使えるときは使った方が安全なのですが、どうしても階段を昇降しなくてはならない場合もあります。足と杖どちらを先に上げ下げたらいいのでしょう?実は杖が下にくるようにします。杖を上にしようとすると背伸びをしないと届かない場合もでてきて危険になります。杖が下だと、体をかがめたり足を曲げたりすればうまく昇降できます。とはいえ、慣れるまではオロオロしてしまいます。バスのステップに上がるときに焦った覚えがあります。早くしないと他の方に迷惑がかかるし、かといって上がろうとするとうまく動けない・・・という状況になり、むちゃな上がり方をしてしまいました。

点字タイルのある通路

ちょっとした段差にも注意が必要です。

いつもならつまづくことのない部分でも「松葉杖」の方が当たってしまうのです。目の不自由な方の為にある「点字タイル」にすらひっかかってしまうこともありました。普段は気にしていないのですが、いたるところに段差が存在することがよくわかります。

松葉杖に慣れてくると、これも気にならなくなってきますが、初めてのレクチャーを受けるときに「くれぐれも無理はしないで下さいね」と注意を促してくれます。これは体に無理をさせないだけでなく、慣れない環境に対して普段通りにしてしまうと思わぬ事故につながるということを技師は知っているので、それを教えてくれていることが理解できました。

ピカピカの床ですが・・・雨の日は滑りやすくなります

怖いのは雨の日です。そもそも両手で松葉杖を使う為、傘をさして歩くのは困難です。必要な場合は合羽を使って行動せざるを得ないことになるようです。

杖先が滑ってしまうのにも注意が必要です。実際に転倒もしました。「滑るかもしれない」という警戒をしていたので、背中から倒れることで事なきを得ましたが、無警戒なときや、滑りに耐えられる力がない人は更なる怪我につながってしまう場合があります。

「骨折」という痛い思いと苦労はしましたが、実際に松葉杖を使用している人の気持ちがよくわかりました。この経験を無駄にすることなく、院内の安全面に気を配っていこうと思います。

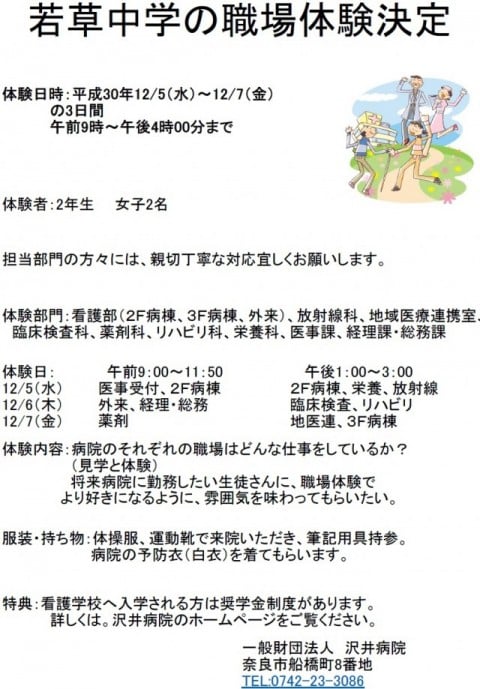

中学校からの職場体験

職場体験案内文

沢井病院では学生の職場体験の受入れをしています。

増改築工事中は部屋の都合等もあり休止しておりましたが、本年より再開しております。

今回は若草中学校から2名の中学生が体験に来られました。3日間というスケジュールでしたのでほぼすべての部署を体験して頂けました。

病院という人体・生命に係る職場である為、直接作業を体験できる部署と見学のみしかできない部署がありましたが、いずれも興味をもって体験して頂けたようです。

テレビで放映される病院のシーンでは、手術室や病室が多いでしょう。ドラマのワンシーン以外の、技師による臨床検査・放射線撮影、病棟内での伝達、栄養士による栄養指導、薬剤師による処方薬の調合などについては省略されています。

そのような中でも実際に体験して頂いた学生には、「病院にはこんな仕事もあったんだ」、「医師や看護師以外にもこんな仕事があるんだ」などの新鮮な感動を持って帰っていただき、家族との会話で「病院」が身近な話題となっていただければと思います。

「お父さんは知らないと思うけど、レントゲンってこうなんだよ」「お母さんは血液検査ってどんな機械を使ってるか知ってる?」と自分の子らが誇らしげに語るのはとても頼もしく思えることでしょう。

「私、職場体験をここで受けたんです」という方が就職の面接に来られることを楽しみにしております!

はたらく細胞を血液検査

検査の受付窓口

現在、臨床検査・放射線受付には係員を配置してできるだけスムーズに検査が進むようにしております。

ところで、内科外来などでよく行われる検査に「血液検査」があります。献血では1回に400ccが推奨されますが、血液検査用の採血では人によって量がまちまちです。2本で済む人もあれば4本採られる人もいます。これは検査の種類によって必要な本数が決まってくるためなのです。1本だけ採血しそれを分けて使えないの?とも思いますが、成分を分離したり試薬を加えたり、と機器ごとに必要量もありますので予めスピッツ(採血時に血を入れる試験管です)を分けておきます。

最近、ノーベル賞で話題となったガンのお薬の仕組みで「T細胞」という成分を聞いたことがあるかもしれません。これはリンパ球の一種で、リンパ球は白血球という総称の一部です(白血球とは主に好中球、好塩基球、好酸球、リンパ球、単球という5種の総称)。その白血球の働きの一つが体内へ侵入した抗原(細菌やウイルス)の除去です。体が抗原に罹患した場合に一般に白血球は増殖します(人体に備わった防御機能です。病気でこのシステムが壊される場合もあります)。血液検査でこの増殖具合を検査し、一般よりどれぐらい多い(又は少ない)かをみることで疾患の特定につなげていきます。勿論、これだけでは疾患の特定が困難な場合も多分にありますので、他の検査と組み合わせたりすることで精度を上げます。

これらの検査結果から、細胞のはたらき具合を確認し、そのはたらきを促進したり、逆に抗原を弱らせたりするお薬を医師が選択します。

沢井病院には多くの検査機器(血液検査機器はコチラ)が用意されております。検査内容によっては血液の状態を検査に適した状態にするのに時間がかかったりするものもあります。検査技師も細胞に負けないぐらいにはたらいて時間短縮に努めておりますが、検査においては「正確」に勝るものはありませんので正しい検査結果が出るまでしばらくお待ち頂くことをご了承願います。

MRIの磁力

MRIとは Magnetic Resonance Imaging の略で、マグネット=磁力(磁界、磁石といった類の意味です)を利用した撮影装置のことです。

現在稼働しているMRI装置は増改築工事の際に導入された新品です。それまでに使用していたMRI装置は解体、搬出されています。

MRI装置が稼働しているときの磁力はとても強いものです。

撮影の際に患者さんに、時計、携帯電話を外していただいたりすることやペースメーカーを使用されている方は撮影できないといったことはこれが理由です。

打水大作戦!その2

今年も打ち水を実施してます!

2018-08-02

暑い日が続いていますね。今年も去年に引き続き打ち水を実施しております。

去年と比べて景観も変わっていて(去年はこちら)、どこから打ち水をしたらいいの?といった会話がとても新鮮です。

例年より暑すぎるせいか、撒いたそばから乾燥していきます。

それだけ地面が熱を含んでいることになりますので、打ち水で少しでも涼しくなっていただけるといいですね。

親睦会を開催しました!その3

平成30年7月17日火曜日

ホテルリガーレ春日野さんにて親睦会を実施しました!

連日の猛暑日から引き続いての猛暑の夕刻に開催されました。いつもよりちょっと遅め(18時半)からのスタートでしたがちょうどよかったかもしれません。

当院の介護サービスの方々も含めて、80人超の参加となりました。

第11回院内研究発表会

近所のしだれ桜

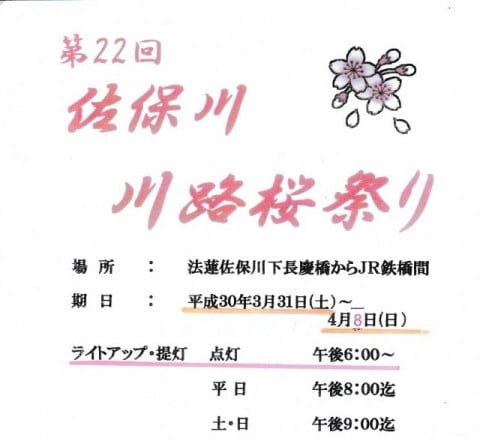

船橋通の北側

沢井病院は船橋通商店街の一角にあります。

現在は北側向き一方通行ですが、以前は南北双方向で

バスも運行されていたそうです。

北側の商店街アーケードの先に大仏鐡道公園があります

大仏鐡道の駅跡地だそうです。

そこにはしだれ桜が植わっていて、春先にはきれいな桜を

眺めることができます。写真撮影にも多数の方が来られています。

付近を佐保川が流れており、その沿道の桜も綺麗な彩を見せて

くれます。

気候も良く、リハビリ訓練の方にも楽しんで頂きながら

回復を目指せるいい環境になっています。

又、時期的に「佐保川桜祭」が開催されます。

商店街の方からチラシを参考に頂いてきました。

既に満開に近い状態ですが今年はいつまで楽しめますでしょう?

増改築完成記念式典

平成29年12月9日 ホテルリガーレ春日野さんにて

青山代表理事挨拶

本年は「一般財団法人沢井病院 増改築完成記念式典」と銘打ちまして慰労会が実施されました。

青山代表理事にもご臨席を賜り祝辞を頂きました。

特に工事中は様々な制約や移動があり、職員への負担も大きかったことを踏まえての慰労を兼ねた式典となりました。

例年ですと丸テーブルでしたが、今年は参加人数が110名ほどになり、会場のスペースから長テーブル方式となりました。

乾杯~永年勤続表彰(今年は9人)~新入職職員紹介~お楽しみ抽選会といった流れにて進行しました。

最後は院長の「エイ、エイ、お~!」で気合をいれての幕切れとなり、来年に向けてのいい準備ができました。

親睦会を開催しました!その2

平成29年8月10日 ホテルリガーレ春日野さん屋外にて

乾杯!

今年も例年通り焼肉親睦会を実施致しました!

昨年は屋内だったので是非とも外でやりたいという思いでした。

(昨年はこちら)

台風通過の数日後だったので天候にやきもきしましたが、無事に「ビヤガーデン日和」に屋外で行うことが出来ました。

今年も100名近くの方に参加して頂き盛況となりました。

病院職員の他に訪問看護ステーション、デイサービス、ヘルパーステーション、ケアプランセンターなどの介護職員も一同に介してイベントができるのは忘年会とこの親睦会の2回です。

ホテルリガーレ春日野の担当の方にも色々とご協力頂きました。ありがとうございます。

打ち水大作戦!

職員の募集の手続き

以前は求職の検索をすると企業のデータが出てきて、印刷をかけると右の写真のようなものが出てくるだけだったと記憶しています。

ところが、最近では検索するところに企業側が写真を添付したりすることができるようで、画像によるアピールができるようになっています。求職者側も画像を見ることで具体的な内容を知るチャンスが出てきます。

双方にとってとてもいいことだと思います。

もっと驚いたのは、企業側の画像(建物の外観や職場の内装など)をハローワークの職員の方がデジカメで出張撮影までしてくれるということをお聞きしました。

公共機関なので、応募を受ける一辺倒だと考えていただけにものすごい進化だと思いました。

少しでも就職に結びつくことを目指しての施策でしょうが、求人を出す側としても負けてはいられないという熱いものを感じました。

ホームページでも職員募集はしておりますので是非沢井病院へ就職を!

上棟式が執り行われました

感謝状を頂きました

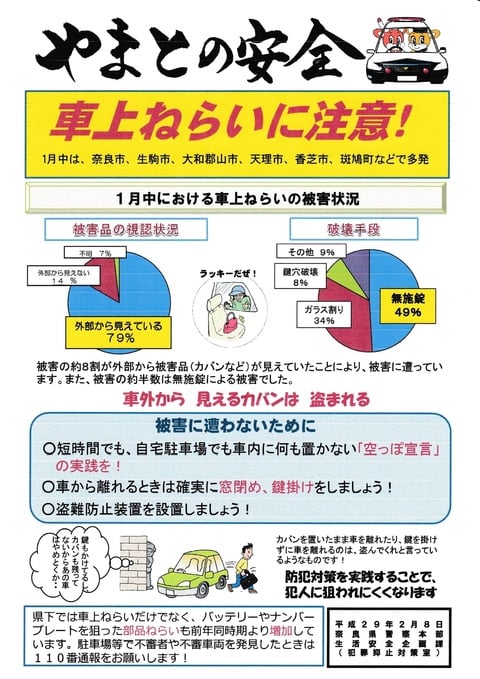

日本一安全な奈良を目指して!

やまとの安全

忘年会を開催しました!

平成28年12月10日 ホテルリガーレ春日野さんにて

青山代表理事挨拶

当院でも忘年会は毎年恒例の行事となっております。

青山代表理事にもご臨席を賜り、今年1年と来年に向けてのご挨拶を頂きました。

今年のお料理は会席料理となりました。個別にコースでテーブルに

出てきますので、安心して落着いて食べられたとのことで好評でし

た。味、量ともにホテルリガーレ春日野さんに奮発してもらえまし

たので大変いいものだったと思います。

永年勤続表彰(10名)、今年の入職者(34名)発表を行い、

豪華?景品の当たるくじ引きを行いました。

ちなみに1等~3等に加えて年末ジャンボ宝くじが当たるものでして、

ひょっとしたら宝くじの方が超豪華になる可能性もありますね?

最後はカラオケ大会になり、10数名の熱唱を聴くことができました。

締めは院長挨拶と万歳三唱にて解散!

どれぐらい忘年できたことでしょうか・・・?

交番の警察官が防犯パトロールに来られています!

やまとの安全

やまとの安全パンフレット

10月より近鉄奈良駅前交番の警察官の方が、防犯に関するお話を実施しております。

月曜日と水曜日の当院の外来時間にお越しいただいております。

他の防犯業務と時間が重なったり、勤務が忙しい場合は来られないこともありますが、その合間をぬってでも、防犯に役立てて頂ければとの思いで来られているとのことです。

当院へお越しの高齢者の方も多くおられますので、その方々が犯罪に合われないようにとのことで当院でも協力致しております。

診察優先で進めておりますが、待ち時間にお耳を拝借できましたらお聞き頂けたらと存じます。

こんな感じで実施できる場合もあります。

警察官も当然本物です。

消防避難訓練を実施致しました!

親睦会を開催しました!

平成28年7月26日 ホテルリガーレ春日野さんにて

沢井院長挨拶

当院は大病院にはない、アットホームな雰囲気の病院です。

毎年7月頃の暑い時期にビヤガーデンで焼肉親睦会を実施しています。

今年は生憎の雨となってしまいました。屋外で焼肉をするのが難かしか

ったので、食材はそのままに「チリトリ鍋」という料理に変更して

屋内での実施となりましたが、約100名が参加して開催できました。

院長の挨拶、今年の新入職者紹介といった行事を織り交ぜながら

和気あいあいと楽しみました。

当院ではこういったイベントを通じても結束が強くなっていっておりま

す。

老衰死について

寝た切り患者さんで、入院中であっても在宅療養中や 介護施設入所中であっても口から食事が入らない(嚥下が悪くむせる状態や認知症で食事を拒否するなど)場合、 平均寿命を越えておれば老衰と判断すればいいのでしょうが、 広い意味での延命という考えで点滴をしたり、胃に穴を開けたり (胃瘻:イロウ)してしまうことが日本では多く見受けられます。

その結果、点滴で体を傷付けたり、胃瘻で流動食注入による 副産物である嚥下性肺炎の機会を増やしたりすることにより 「老衰死」という本来の最期の形ではない死因(肺炎など)で 死亡されることになります。そこで看取りの発想に立ち戻る事が 重要であると考えます。寝た切りで意思表示が十分できない方が 口から食事ができなくなった場合に、大切なのは栄養補給をする ことで延命するのではなく、最期を看取ってあげることではない かと思います。

その結果、点滴で体を傷付けたり、胃瘻で流動食注入による 副産物である嚥下性肺炎の機会を増やしたりすることにより 「老衰死」という本来の最期の形ではない死因(肺炎など)で 死亡されることになります。そこで看取りの発想に立ち戻る事が 重要であると考えます。寝た切りで意思表示が十分できない方が 口から食事ができなくなった場合に、大切なのは栄養補給をする ことで延命するのではなく、最期を看取ってあげることではない かと思います。

欧米の先進国では既に、寝た切りの方には胃瘻を 作ることはされなくなっております。

我が国でもそうあるべく、 当院から微力ながら看取り老衰死を率先して実施しつつ、 全国にも発信していきたいと考えております。

肺炎球菌ワクチンについて

1回の接種で5年有効

肺炎は日本人の死因の中で、がん、心臓病、脳卒中に次いで四位を占め、 高齢者にとっては命にかかわる疾患です。肺炎の原因となる微生物には、 細菌やウイルスなど、たくさんの種類がありますが、肺炎球菌はそれらの なかでも、最も重要な位置を占めている細菌です。ことに最近、抗生物質が 効きにくい耐性肺炎球菌が増加してきており死者が増加しています。 今出ている肺炎球菌ワクチンは、肺炎を引き起こす80%に有効で、 安全性も高いといわれています。また、一回の接種(皮下注射)で 五年間程度の効果が持続するとされています。

しかし、日本では、 まだこのワクチンについて医療関係者の間でも十分認識されておらず、 アメリカやヨーロッパに比べ普及率が著しく低いのが現状です。 そのため、六十五歳以上の接種率はアメリカで45%なのに対して、 日本では0.1%にとどまっています。日本では1988年に認可された ものの、その後の普及啓発が十分でなかったためとされていますが、 世界保健機関(WHO)は、肺炎球菌ワクチンの接種を勧告しています。 なお、現在、日本では「脾臓摘出患者に対する肺炎球菌の感染発症を予防 する目的」以外には健康保険がきかない為、自費で受けることとなります。

しかし、日本では、 まだこのワクチンについて医療関係者の間でも十分認識されておらず、 アメリカやヨーロッパに比べ普及率が著しく低いのが現状です。 そのため、六十五歳以上の接種率はアメリカで45%なのに対して、 日本では0.1%にとどまっています。日本では1988年に認可された ものの、その後の普及啓発が十分でなかったためとされていますが、 世界保健機関(WHO)は、肺炎球菌ワクチンの接種を勧告しています。 なお、現在、日本では「脾臓摘出患者に対する肺炎球菌の感染発症を予防 する目的」以外には健康保険がきかない為、自費で受けることとなります。

経鼻内視鏡について

苦痛の少ない内視鏡

従来の内視鏡は口から挿入し胃の中を観察するのが一般的でしたが、 この経鼻内視鏡は鉛筆より細い内視鏡を使うことにより,鼻から挿入し 胃の中を観察できるようになりました。

《 メリット 》

先端の直径が5mmの細さのため鼻からスムーズに入り、強い麻酔も 必要ありません。

内視鏡が舌のつけ根を通らず、のどに触れることも無いので、 吐き気をほとんど感じずに検査を受けることができます。

口の中を内視鏡が通らないため、検査中に医師との会話もできます。

《 メリット 》

先端の直径が5mmの細さのため鼻からスムーズに入り、強い麻酔も 必要ありません。

内視鏡が舌のつけ根を通らず、のどに触れることも無いので、 吐き気をほとんど感じずに検査を受けることができます。

口の中を内視鏡が通らないため、検査中に医師との会話もできます。

バーチャル内視鏡について

バーチャル内視鏡(仮想内視鏡)とは大腸や胃に空気を入れて CTで撮影し、それをコンピューターで処理することにより大腸や 胃の中の視点からそれぞれの臓器を観察できる新しい検査方法です。

大腸ファイバーではお尻から徐々に内視鏡を進めて中を観察して いくので、個人差はありますが多少の苦痛と時間を要します。 バーチャル内視鏡はお尻から空気を大腸全体に入れてから、仰向け で1回、うつ伏せで1回の2回の撮影で終わりますので時間にして 10分程度で検査は終了します。一度の検査で管腔内だけでなく 腹部全体も観察できることや、苦痛が少なく短時間で終了するのが この検査のメリットですが、小さな病変や隆起の少ない早期がんなど が見つけにくいなどのデメリットもあります。

大腸ファイバーではお尻から徐々に内視鏡を進めて中を観察して いくので、個人差はありますが多少の苦痛と時間を要します。 バーチャル内視鏡はお尻から空気を大腸全体に入れてから、仰向け で1回、うつ伏せで1回の2回の撮影で終わりますので時間にして 10分程度で検査は終了します。一度の検査で管腔内だけでなく 腹部全体も観察できることや、苦痛が少なく短時間で終了するのが この検査のメリットですが、小さな病変や隆起の少ない早期がんなど が見つけにくいなどのデメリットもあります。

動脈硬化検査について

動脈硬化は加齢によって誰にでもおこりますが個人差が大きく、 その進展には食事や運動などの生活習慣が大きく関連しています。 高血圧、糖尿病、高脂血症、高尿酸、通風、喫煙、飲酒、肥満、 運動不足、ストレスなどが原因となります。

検査は心電図などと同じ様に、体の数箇所に電極を付け検査台に 5分ほど横になって居るだけで終わります。この検査でABIで表す 血管の詰まりとCAVIで表す血管の硬さを測ります。この結果と 血管年令判定グラフから動脈硬化の程度を判定します。

動脈硬化はあまり自覚症状がありません。 しかし放置すると、狭心症、心筋梗塞、脳出血、脳梗塞など命に かかわる疾患の原因になります。大変な病気にかからない為には、 早期に発見し生活習慣の改善や適切な運動療法、食事療法、 内服療法などの指導が必要です。

検査は心電図などと同じ様に、体の数箇所に電極を付け検査台に 5分ほど横になって居るだけで終わります。この検査でABIで表す 血管の詰まりとCAVIで表す血管の硬さを測ります。この結果と 血管年令判定グラフから動脈硬化の程度を判定します。

動脈硬化はあまり自覚症状がありません。 しかし放置すると、狭心症、心筋梗塞、脳出血、脳梗塞など命に かかわる疾患の原因になります。大変な病気にかからない為には、 早期に発見し生活習慣の改善や適切な運動療法、食事療法、 内服療法などの指導が必要です。